ヒーローのみなさんこんばんは!

「カードを一枚引く。すべてのやる気を失う。」ゴーストライターのazarashiXです。今回も遊んだゲームのごく個人的な感想を雑多に書いていきます。

はじめに

「Roguebook」は、二人組のパーティで本の世界を冒険するデッキ構築型ローグライクです。

最近、ゲームカタログに追加されたらしいですね。僕が本作を遊んでいたのは、1年ぐらい前なのだけど、ちょうどいい機会なので感想という名の備忘録を置いておきます。それにしても、ついこないだ遊んでいたと思ったら、もうそんなに時間が経っていたんですね。山中暦日なし、光陰パラベラムバレットとはこのことですよ。当時、「この先、面白いゲームがあるぞ」と敏腕カードゲーマーのおもたろう先生に意気揚々と紹介したら、「Slay the Spireじゃん、おれはやった」と一蹴され、時宜を得なかったというエピソードがあります。実は、僕は「Slay the Spire」を遊んだことがないのだけど、これ系のゲームは近頃とにかくたくさん作られているよね。比較的新しいジャンルで、今が流行りなのだと思います。

そういうわけで、本作は、ご多分に漏れず、繰り返し遊べるローグライク系カードゲームなのだけど、ワンゲームのボリュームもかなりあって、僕の場合は、最後までやると3時間ぐらいかかってしまう。ゲーム自体のテンポが悪いというわけではないので、ほとんどが考えている時間です。MTGアリーナで「君の番だ」を連打される堕落長考師のワシには厳しいものがあるのう。こういうカードゲームをやっていると、なんだか思考がループしているような感じになって抜け出せなくなってしまうことがあるんだよね。最善手を探しているつもりでも、必要ないパターンまで計算していたり、無駄が多いのだと思う。まあ、本作は対人ではないので、いくら時間をかけても怒られたり、迷惑がられたりすることはないのだけど、自分の頭が疲れてしまいます。楽しいんだけど、連続で遊ぶのはしんどいですね。

それはさておき、アナログでも遊べそうなゲームデザインは骨太で、すごくしっかりしています。ルールや計算のミスが防止されていたり、シャッフルが楽だったり、イメージやサウンドなどの表現力が追加されたりなど、デジタルのいいとこ取りをした、ボードゲームの延長線上にあるゲーム、といった印象を受けました。本作はシングルプレイ専用ですが、お友達と一緒に相談しながら遊んでみるのも面白いかもなーと思いました。オススメです。

どんなゲーム

やる気が感じられないいつもの継ぎ接ぎ動画だよ。

本作は、日本語に対応しています。たまに誤植があったり、ちょっと怪しかったりするけど、概ね問題ありません。

キャラクターはイラスト風。アニメーション付きで軽快に動きます。音も豪華な感じで、演出は全体的に凝っています。ちなみに、英語ボイスもついています。

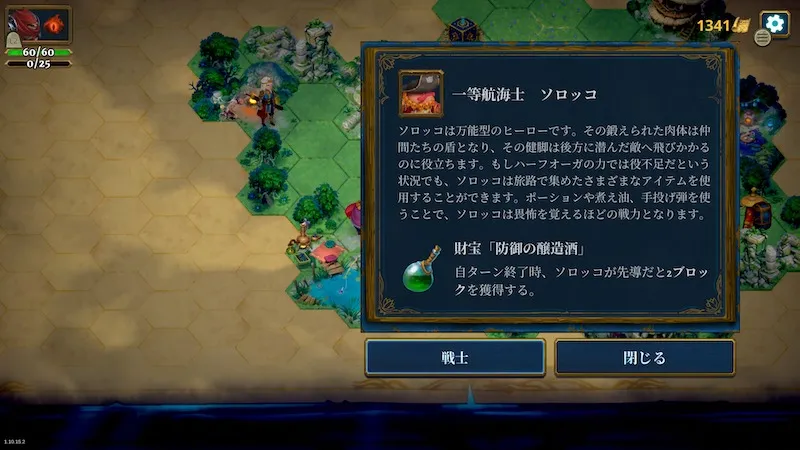

ゲームを開始すると、まず先導のキャラクターと、もう一人を選びます。前衛と後衛みたいなもので、フィールド上では特に意味がないと思いますが、戦闘ではポジションが重要な意味を持ちます。なお、ポジションは、フィールド上であれば、才能のメニューからいつでも交換できます。キャラクターは全部で5種類(白青黒赤緑)なので、パーティの組み合わせは10パターンです。ライフ、カード、才能、初期レリックなどが、それぞれキャラクターで固有の要素です。アーキタイプ選択のようなものですね。初期キャラクターは、「シャーラー」(白)と「ソロッコ」(赤)の二人で、他のキャラクターはゲームを進めることでアンロックされます。

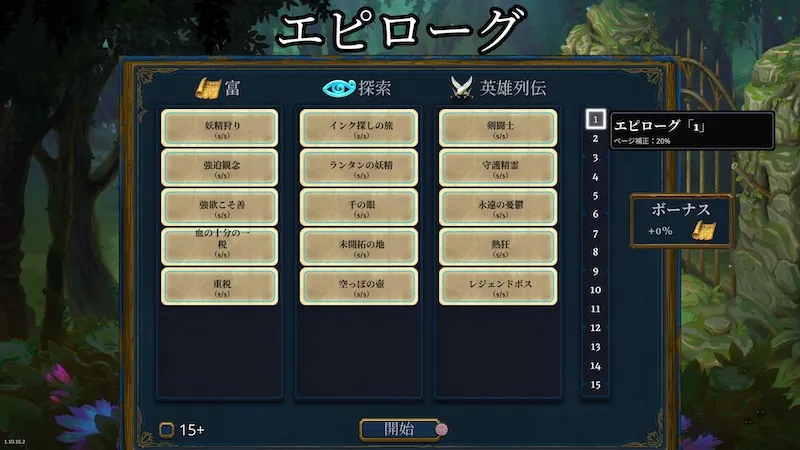

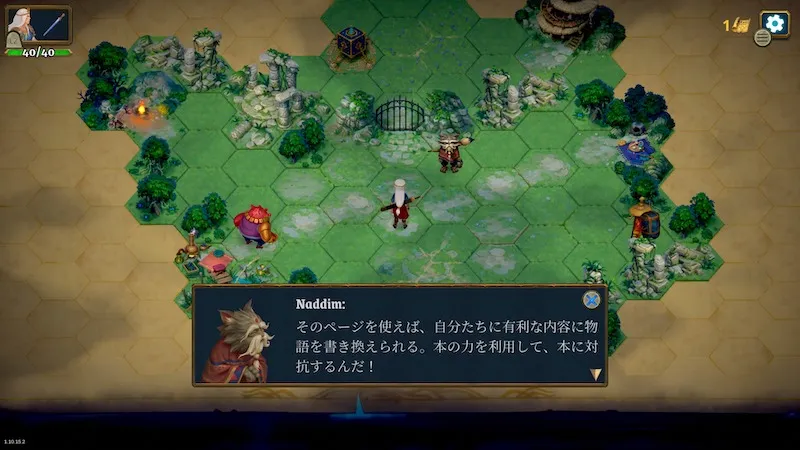

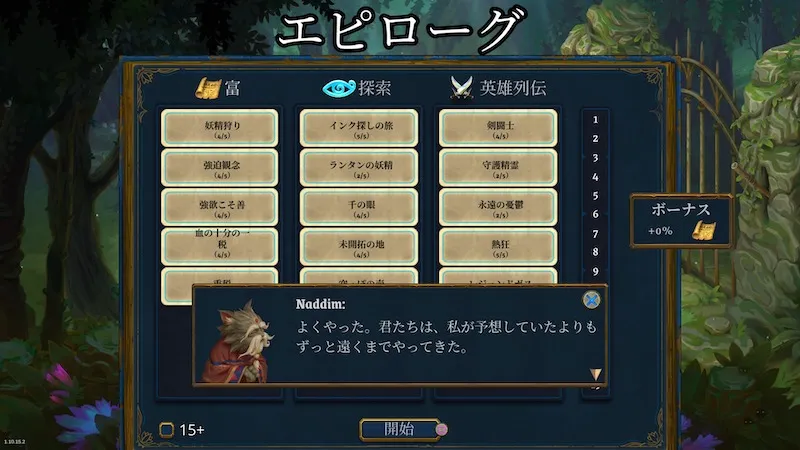

次に、門で難易度(エピローグ)を設定します。「富」「探索」「英雄列伝」のそれぞれ5段階のレベルから、0または1つずつ選びます。これらはゲームのルールを変更して難易度を上げるためのもので、合計の0〜15の範囲でエピローグレベルが決定します。レベルに応じて、プレイヤーの恒久強化に必要なポイントである「ページ」にボーナスが掛かりますが、敵の強さも段階的に上昇します。初回プレイ時は、レベル0相当だと思うので、ここからが本番、ということですね。

ステージが開始したら、初期デッキ、ステージボーナス(インク、筆、財宝、ジェムなど)、ショップのラインナップを確認しましょう。「装飾」という恒久強化のスキルツリーにポイントを割り振っていくと、初動の選択肢が増えていきます。細かいところは、いつも通り以下に簡単にまとめていきます。このゲーム、やっぱりほとんど説明しないのでね。とはいえ、これ系の作品に慣れているプレイヤーなら、なんとなくで分かってしまうのかもしれません。説明しなくても分かるに越したことはないので、難しいところなのだと思います。

探索など

章と呼ばれるステージは全部で3つあり、ボスを倒すことで次の章へ進むことができます。ゲームのクリアの条件は、3章にいるラスボスを倒すことです。

各ステージでは、ヘクスマップ上に戦闘などのイベントやアイテムがランダムに配置されます。プレイキャラクターは塗られているマスの上のみ、自由に移動することができます。塗られていないマスは、「筆」や「インク」といった消費アイテムを使用すると表示することができます。マスが塗られると、隠されていた、ゴールドやアイテム、イベントオブジェクトなどが明らかになります。基本的にはプレイヤーに有利なものばかりなので、できるだけ効率的に塗りましょう。ボスへの道は初めから繋がっていますが、直行してもまず勝てないでしょう。可視化されている財宝やスカイタワーを頼りに、フィールドを捲りまくってキャラクターを強化してから挑む、という流れが順当なのだと思います。

ショップでは、章ごとにランダムにラインナップされた、カード、財宝、ジェムが購入できます。フィールド移動中であれば、いつでもアクセスできます。価格は、レアリティにより決定されているようで、同じ商品であれば、章が進行しても値段は変わりません。ただ、章が進むほどレアリティの高いものが並びやすくなるようです。カードはキャラクターごとに3枚ずつ、うち、1枚ずつは確定でエピックになるようです。財宝とジェムは3つずつです。購入のタイミングは、才能や財宝に、ショップの値段を下げたり、ゴールドの入手量が増えたりするものがあるので、そのあたりとの兼ね合いを見極めましょう。

戦闘マスでは、敵パーティとの戦闘になります。ユニットの配置は、各章ごとに固定のもので、どれが選ばれるかはランダムといった感じです。勝利すれば、報酬が手に入ります。報酬は、ゴールドや財宝、ジェムなどのほか、インクが確定で入手できます。戦闘マスはステージ開始時からすべて表示されているので、フィールド踏破のマイルストーンになります。なお、戦闘マスの上は勝利するまで通過することができません。また、ほかのイベントなどと隣接している場合、その方向からは、先にイベントを実行しないとインタラクトすることができない、みたいな挙動になるので注意しましょう。

エリート戦闘マスでは、敵エリートとの戦闘になります。エリートの種類は、各章で3体ずつぐらい。勝利すれば、報酬と、筆が確定で1本手に入ります。エリート戦闘は、大体ボス前に1つ配置されているほか、隠されている場合もあります。いずれも強敵ですが、パターンが少ないので、対策も講じやすいです。いけそうなタイミングで早めに倒してしまったほうが、その後を有利に進められるかもしれません。

「ゴールドの山」からは、お金であるゴールドが入手できます。入手できるゴールドの量は見た目に比例します。

「知恵の金庫」からは、ランダム3枚の選択肢の中から、カードが1枚入手できます。カードを入手するためにはゴールドが必要で、欲しいものがない場合は、選ばないこともできます。カードの入手で消費されるゴールドの量は固定で、章が進んでも変わりません。中身も多分変わらないと思うのですが、後半のほうがレアリティの高いカードが出やすい気もします。デッキ枚数とかで調整がかかっているのかもしれません。

「錬金術師」は、ゴールドと引き換えに、デッキ内の任意のカード1枚を、同キャラクターの他のカード1枚と交換することができます。交換後のカードはランダム3択で、追加でランダムなジェム3択を組み合わせます。消費されるゴールドの量は固定で、章が進んでも変わりません。デッキに合わなくなったカードや、初期デッキのカードなどを交換して、デッキの総合力を高めましょう。なお、交換前のカードのレアリティは、交換後のカードに影響はしていなさそうでした。

「スカイタワー」は、インタラクトすることで周囲の3マスを明らかにします。筆と大体同じような効果です。スカイタワーは、ステージ開始時からすべて表示されているので、効果範囲を計算して青写真を描きましょう。早めにアクセスしたいところですが、インク不足にならないように、残りの戦闘マスとの兼ね合いに注意しましょう。

「視力のルーン」は、インタラクトすることで、マップ内でまだ表示されていないランダムなアイテム1つと周囲のマスを明らかにします。また、範囲が広いスーパーもあります。すぐに使わず、ある程度探索が進んでから使ったほうが効果的かもしれません。

スクロールは、インタラクトすることでストーリーというランダムイベントを発生させます。ストーリー内の選択肢と、展開の組み合わせは固定です。

「財宝」は、各章ごとに2つ、マップ内に初めから表示されています。これもランダムだと思います。効果の説明は画面右上のアイコンにカーソルを合わせると見ることができます。

「輝く心」は、パーティのライフを10ずつ回復するアイテムを入手できます。スタックが可能ですが、筆、インクと合わせて同時に3つまでしか持てないので、拾う順番には気をつけたほうがいいかもしれません。

「採掘所」は、ランダム2択でジェムを入手できます。

「隠れたフェアリアの井戸」は、「フェアリアのオーブ」という財宝が入手できます。戦闘時のエネルギーを毎ターン追加するので、分かりやすく強化されます。また、最大6つまでスタックが可能です。これがいい感じに取れるかどうかで難易度は結構変わってくると思うのですが、見つからない時は本当に見つかりません。こればかりは運だと思うので、祈り、徳を積みましょう。

あとは、妖精が出たり、盗賊に財宝を盗まれたりなど、マスを明らかにしたときに突発的なイベントが発生する場合もあります。

ボスは3種類の中から1体が選ばれます。ラスボスは、装飾を進めると、初めから分かるようになります。ボス撃破後は、強制的に次の章へ進むことになるので、探索はすべて済ませておきましょう。報酬は、財宝の3択と、ジェム1つまたはカード3枚の択です。また、キャラクターのライフは全回復し、死亡時のペナルティも帳消しになります。

2章にのみ出現する「ジェムの採掘所」は、筆を2本消費することで、一時的に別マップへ入ることができます。財宝や、ジェム、フェアリアのオーブなど、いくつかのアイテムと3回の戦闘があります。ルート分岐があり、戦闘に勝利すれば選択したルートが開通され、敗北すると逆のルートが開通されます。戦闘は、パズル要素が強いです。時間切れになってしまっても全滅はしませんが、デッキに「傷」が2枚加わります。(キャラクター死亡時と同等のペナルティ)採掘所には、オーブは必ず配置されると思うので、大体行くことになりそうです。ここでまたプレイ時間が伸びてしまうんだよね…。

そういうわけで、フィールド上でも考えることが多く、悩んでいるといつの間にか結構な時間を使ってしまいます。あとは、慣れてくるとキャラクターの移動速度は遅く感じます。特に、ショップの往復はだるいので、ショートカットコマンドなどがあってもよかった気がします。ちなみに、ストーリーなどで入手できる「カリムのブーツ」という財宝を持っていると、フィールド上の移動速度が上がります。こういうのは、いつも「なんだかな〜」と思ってしまうよね。

戦闘など

戦闘は、ターン制で、プレイヤーのターンから開始します。また、敵の行動は、プレイヤーのターン前に決定され、公開されています。

ドローは、毎ターン開始時に5枚です。プレイヤーのターン終了時に、手札は捨札に置きます。また、山札が0枚の場合は、捨札を山札に戻してからドローを行います。

プレイヤーは、毎ターン開始時に「エネルギー」というリソースを獲得します。それぞれのカードにはコストが設定されており、カードを使用するとコストの数値分エネルギーを消費します。また、カードは使用すると捨札に置かれます。プレイヤーのターン終了時に、エネルギーはゼロになります。

プレイヤーのターンが終了すると、敵のターンになります。敵は、先導(左側)から順番に決められていた行動を実行します。敵の攻撃は、先導のキャラクター(右側)に与えられます。

キャラクターのライフがゼロになると、戦闘不能になり、「傷」というカードが2枚デッキに加えられます。「傷」は、使用することのできないお邪魔カードです。また、戦闘終了後も消えません。戦闘不能になったキャラクターのカードは「復活の歌」というカードに置き換えられます。「復活の歌」を5回実行すると、キャラクターが復活します。キャラクターが2人とも戦闘不能になると、ゲームオーバーです。

敵も含め、それぞれのキャラクターは、パワーとブロック値を持ちます。パワーはすべてのダメージ値を加算します。ブロックはダメージを減算し、同じだけブロックの値も減ります。プレイヤー側のブロック値は共有で、先導のキャラクターが持ちます。敵は個別でブロック値を持ちます。また、全てのブロック値は、敵のターン終了後にゼロになります。

あとは、バフ、デバフだったりとか、多様な要素があるのだけど、こういうのは、文章で説明されるよりも、実際にプレイしたほうがわかりやすかったりするんだよね。習うより慣れよ、百聞は一見に如かずというやつですよ。

戦闘でのプレイングとしては、突き詰めるとミスをしないことぐらいしかない気がします。ほとんどの情報は公開されているか、予測が可能なので、読み合いみたいのはないし、ランダムと書いてある効果とドローが不確定要素という感じですかね。なので、意思決定の面白さや練度は、デッキ構築に集約されると思います。とはいえ、戦闘も様々な効果が相互に作用しているので、ミスをしないというのもなかなか難しいです。カードを出す順番がちょっと違うだけでも、結果が大幅に変わったりするので、プレイヤーには相応の計算力や洞察力が求められます。要するに、カードゲームやってる感はちゃんとあります。

ただ、エピローグレベルという難易度が高くないうちは、適当にやっていても割となんとかなります。初めのうちはすべての効果を把握するのは大変なので、カードを出してみて「あっ、そうなんだ」みたいなことはよくありました。直近の1枚であれば、ダメージ計算の補助をしてくれることもあるし、慣れないうちはいろいろ試してみて感覚を掴みましょう。

カードは単体効果のみだと押し負けてしまうので、シナジー前提のバランスだと思います。シナジーはキーワード効果などのわかりやすいもの以外にも、使ってみてはじめて発見できるようなものも多かったので、いろいろなカードを使う楽しみがあります。どんなときも強いカード、弱いカードというのは少ない印象です。カード単体での評価は安易にすべきではないでしょう。

基本的には、殺られる前に殺れのずっと俺のターン戦法がお手軽に強いと思います。ただ、毎回必要なカードが揃えられるわけではないし、アーキにもよると思うので、臨機応変に対処するほうが勝率も上がるし、ドラフト味があって楽しいです。与えられたもので工夫してがんばる(そして勝つ)というのが本作の醍醐味なのだと思います。敵は、数や攻撃方法のほか、ルールを追加するような能力を持っていることが多いので、戦闘ごとに有効な戦法は異なります。場合によっては、器用貧乏っぽいデッキが意外と活躍したりするので、なかなか奥が深いです。

キャラクターのアニメーションやエフェクトは割と派手で、ヒット音も合わさって爽快感のある演出ができていると思います。アニメーション中も手札の選択ができたりするので、テンポも悪くありません。そういうわけで、やっぱりほとんどが考えている時間ですね。

シナジーに関わる小ネタみたいのは大量にあるんだけど、書ききれないので割愛します。研究が楽しいゲームでもあるしね。この先は、君の目で確かめてくれ!

成長要素など

成長要素を、恒久的なものと、ワンゲーム内のものに分けて、ざっくり見ていきます。

恒久的なものは、キャラクターのレベルと、本の「装飾」があります。

ゲーム終了時に、使用キャラクターが経験値のようなものを獲得し、一定まで溜まるとレベルが上がります。最大レベルは11で、レベルが上がるごとに新しいカードがアンロックされていきます。

装飾は、ゲーム内で獲得できる「ページ」というポイントを使用して、プレイヤーに有利なルールを追加できるスキルツリーです。諸々のボーナス増加、キャラクターのライフ増加、レアリティの高いアイテムや、カードの出現率増加、などがあります。

いずれも、後半のエピローグレベルをやるなら全部取る前提だと思います。なので、難易度調整とリプレイを促す仕組みですね。進んでいる感を出すのは大事です。ゲームクリアを目指して遊んでいれば、ポイントは勝手に貯まっていくので、稼ぎを意識する必要はないと思います。

ワンゲーム内のものは、カード(ジェム)、才能、財宝などで、まとめるとデッキ構築に繋がります。

財宝は、いわゆるレリックです。キャラクターに装備するものと、パーティで効果があるものに分かれます。レアリティは、コモン、レア、エピック、レジェンダリの4段階。デッキとのシナジーが発揮できると強いですが、条件が限定的なものも多いです。また、後半になるほど、汎用的で強いものが出やすい気がします。序盤〜中盤で寄せるのはアリですが、執着しすぎるのも不自由なので、適宜、軌道修正していきましょう。

才能は、デッキのカードが一定の枚数を超えるごとにアンロックされます。いわゆるパッシブスキルのようなものです。一定の枚数は、14〜34の4枚刻みで6段階。キャラクター2人分とパーティの列があり、選択できるのは同じ段で1つだけです。また、才能の並びはランダムで、アンロックするまで隠されています。1段目ででたものが、他のゲームでは6段目まででないこともあるし、そもそも6つ以上の種類があるので、特定のスキルを決め打ちすることはできません。才能は、取れば確実に強化に繋がるし、ピックの方向性も決めやすくなるので、デッキ枚数が多少増えたとしてもパッシブを取ったほうが有利な気がします。むやみに不要なカードを増やすのは考えものだけど、34枚をゴールに引いていったほうがいいでしょうね。このあたりは、こういうゲームでありがちなデッキ圧縮の戦略にゆるく反抗していて、斬新だなと思いました。

ジェムは、カードのスロットに装着して、様々な効果を追加することができます。カード側のスロット数はランダムで、最大2つまでです。レアリティは、コモン、レア、エピック、レジェンダリの4段階。レア度の高いジェムは特に強力で、お手軽にパワーカードを作成することができます。なお、一度装着すると基本的には外すことができないので、付与される効果はよく確認しましょう(消滅とか)。フラッシュジェムは、使い捨てです。通常のジェムのスロットは使用せず、各カードにつき1つまで装着できます。ジェムの装着は戦闘中でもできるので、フラッシュに限っては随時使用するほうが強く使えます。ただ、同時に持てる数が3つまでなので拾う順番には気をつけましょう。

カードは、キャラクターごとに50種類ぐらいずつあります。レアリティは、コモン、アンコモン、エピックの順に高くなり、カードの枠のデザインでわかります。エピックのカードパワーは高めだけど、もちろん排出率は低いです。もっとも、レアリティに関わらず、デッキの方向性とかみ合わないカードは使いづらくなります。カードの効果は様々ですが、僕は大まかに以下のような感じで捉えていました。

ダメージ系のカードは、殲滅速度に関わります。ブロック系のカードとバランスを取ったほうがいいと思います。複数回攻撃や範囲攻撃は、パワーなどで火力を底上げすると、ダメージ効率が良いです。

ブロック系のカードは、継戦力に関わります。ダメージ系のカードとバランスを取ったほうがいいと思います。ブロックは、実行したキャラクターが先導に出るので、交代の効果もあります。敵のパワーを下げたり、ライフを回復するカードも同じ枠と見なしてもいいかもしれません。

エネルギー系のカードは、行動回数に関わります。デッキのカードコストや、ドロー系のカードとバランスを取ったほうがいいと思います。余っても無駄になってしまうからね。コスト0のカードも同じ枠と見なしてもいいかもしれません。

ドロー系のカードは、行動回数やデッキ圧縮に関わります。エネルギー系のカードとバランスを取ったほうがいいと思います。手札の上限は10枚までで、入れすぎても引けなくなります。なお、スタックする消滅トークンなどは、1枚分扱いです。また、サーチ系のカードは概ね上位互換です。

味方系のカードは、いろいろな効果がある置物です。気力ありのものと、なしのものがあります。即効性のあるものは少ないですが、場に残るのでターンを跨ぐほどリターンが大きくなります。なお、味方は同時に6体までしか戦場に出せません。それ以上は上書きになるので、入れすぎても無駄になってしまうかもしれません。また、味方のカードは、使用後に捨札に入らないのでデッキ圧縮に似た効果もあります。消滅のついているカードも大体同じ枠と見なしてもいいかもしれません。

あとは、バフ系や、特殊な効果のあるカードがあります。また、実際には上記の分類を複合しているカードも多かったり、ジェムの追加や、財宝や才能で補正がかかるわけなので、そのあたりを考慮しながらデッキを組んでいきます。

ドロー枚数、エネルギーは、財宝などの効果で増えていくので、コストとのバランスを考えながらカードを追加していきます。ちなみに、ジェムで強化したカードや、コンボパーツなど、デッキの核になるカードを引く確率などは、計算で求めることができます。まあ、僕は感覚とかノリで適当にやってしまうタイプなので、偉そうなことは言えないのだけど、ちゃんと分析をするなら曖昧に言語化するより数字を使ったほうが確実ですよ。ともあれ、本当に役に立っているかどうかは置いておいて、こういうことを考え始めると、一枚カードを選ぶだけでも真剣になれます。戦闘時は、捨札のほか、山札に残っているカードも参照できるので、数ターン先の動きを想像しながらカードを切りましょう。

その他

安定性

フィールド上で操作不能になったり、エラー落ちなどが時たま発生しました。アプリを起動してからの時間経過で動作が重くなっていくようなタイプだと思います。オートセーブなのでダメージはほぼありませんが、操作不能になったの対処法はリセットしかない気がします。

他には、音楽が重複して再生されるなど、サウンド周りの作りも不安定です。

エンドコンテンツなど

エピローグレベル15をクリアした後は、レベル15を土台に、更に3つまでルールを追加することができるようになります。最大のレベルは27で、かなり挑戦的な難易度になります。僕は、まだクリアできたことはないのだけど、何度か挑戦して、運が良ければいけなくはないかなーといった感触でした。レベル15以上は、一度クリアするだけなら何度かやればいけるけど、連勝し続けるのは難しいでしょうね。ワンゲームは重めだけど、やり甲斐はあると思うので、こういうゲームが得意な方には是非チャレンジしてみてほしいです。

トロフィーは、カウント系が埋まっていません。知恵の金庫1000回、ジェム500回、財宝500回、スカイタワー500回が残っています。僕は本作を100時間以上プレイしたのだけど、まだ半分もいっていないです。なんというか、キリのいい数字を適当に設定したんじゃないかと思ってしまいます。まあ、そのぐらい遊べてしまいそうなポテンシャルのあるゲームだとは思うけど、時間の方が足りないですね。

あとは、ストーリーイベントを全部見るやつも取れてません。これは進捗率がでないのでわからないけど、取得率も低いので難しいのでしょう。キャラクター固有のイベントがあったりするし、ステージやパーティの組み合わせなど、いろいろなパターンで遊んでみるしかないのかもしれません。

さいごに

時間に余裕のある方におすすめです。

コメント