メタラーのみなさんこんばんは!

ライオットサルベーションイモータルアビスデリリウムエンジェル(ゴーストライター)のazarashiXです。今回も遊んだゲームのごく個人的な感想を雑多に書いていきます。

はじめに

「Valfaris」は、ロックマンならぬ、メタルマンのセリオンくんを操作して暴れまくる横スクロールアクションです。特徴としては、ヘビーメタルのアルバムのジャケ絵みたいなグラフィック、本格的なメタルサウンド、死にゲー(覚えゲー)として洗練されたゲームバランスが挙げられます。

プレイ感覚として、目新しい要素はないのですが、つまらないのかと言うとそんなことは全くないです。新しいものが必ずしも面白いわけじゃないし、木を見て森を見ずは僕もそうなんですが、トータルで面白ければいいんじゃないかと思うわけです。新しいと言われている要素もただ単に世の中に出ていなかっただけで、往年のクリエイターたちが面白くないと判断して製作段階で没にしたものが結構あるような気がする…ということを最近は思ったりします。何が言いたいかというと、このゲームを作った人たちはわかっているということです。きっと、相当な回数こういうゲームを遊んだり、作ったりして研究したんだと思う。そして、試行錯誤の結果、オレの考える面白い2Dプラットフォーマーはこうだ!としてリリースされたのが本作なんだと思う。ただ、僕がそう感じただけで実際には全然違うかもしれないので念のため注意です。

ともあれ、このジャンルのゲームを遊んできたプレイヤーなら、後生畏るべし!と共感してもらえること請け合いの出来だと思います。でも、こういうのは見たり聞いたりしただけじゃだめで、触ってみないとわからないんですよね。解せぬなら、みんなもやろう、ヴァルファリス。

どんなゲーム

キャプチャの残骸で動画を作りましたのでよろしければご覧ください。なんとなく雰囲気は伝わるかもしれません。

基本的には敵を倒しながら前に進んでいくだけです。大体のステージにはシークレットという寄り道エリアがありますが、それ以外は一本道です。体力制で、死んだらチェックポイントから戻り復活です。ロックマンみたいな感じですかね。

こういうゲームでよくあるダッシュや無敵回避や二段ジャンプなどはありません。そればかりか、ドッスン着地や、被ダメージ時の無敵時間が短いとか、一般的にはあまり好まれなさそうな要素が採用されています。ショットも基本は縦横斜めの8方向です。でも、ステージ構成や敵配置なども、それ前提のバランスになっているし、理不尽な感じはしません。位置取りが重視されているように思います。メタルスラッグみたいな感じですかね。

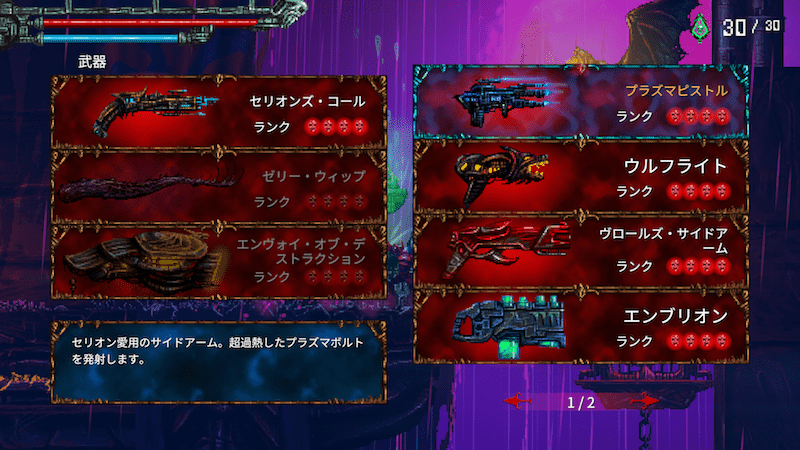

武器は全部で19+1種類です。進行度に応じて獲得しますが、一部は寄り道にあったりするので初見で全部見つけるのは少し大変かもしれません。軽火器、近接、重火器みたいなカテゴリ分けがされていて、それぞれ1種類ずつ装備することができます。装備はチェックポイントで変更できます。また、段階的に強化ができて、威力が上がったり攻撃範囲が広くなったりします。強化にはアップグレード用のアイテムが指定個数必要です。これもステージのいろいろなところに落ちています。

あとは、エネルギー制のシールドがあります。ダメージブロックのほか、タイミングよく発動すれば、敵弾を反射したり、近接攻撃のパリィができます。エネルギーは近接攻撃を当てることで回復します。また、重火器の使用でも消費します。

チェックポイントは、かなり小刻みに配置されています。起動は任意で、カギみたいなアイテムを消費します。これもステージのいろいろなところに落ちています。カギは所持上限が設定されていて、進行度に応じて増加します。また、カギの所持数に応じて、プレイヤーの最大体力が増加します。あとは、特定のポイントでアップグレード用のアイテムに変換できたりするので、無闇にチェックポイントを起動すると攻略難度が上がるシステムになっています。

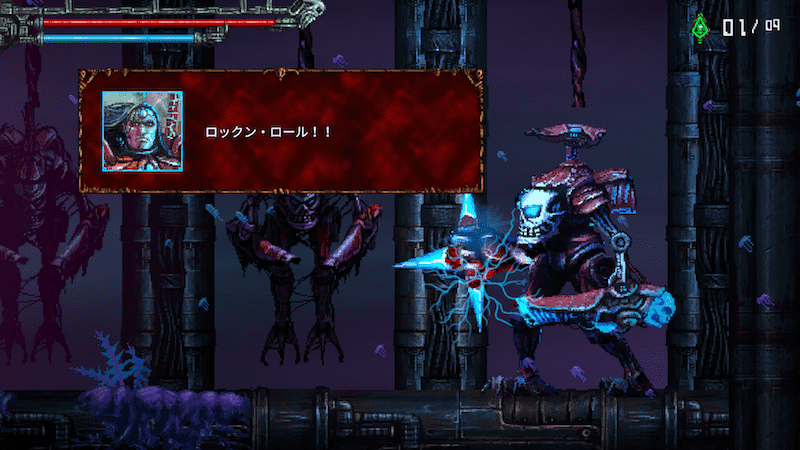

ストーリーは、あってないようなものな気がするし、実際それで問題ないのですが、ショートな会話パートはしばしば挿入されます。ローカライズの品質はいいほうだと思います。大体は主人公のセリオンくんが次にやることをおしえてくれたり、アクション映画のセリフみたいなことを言っているだけだし、ボタンでポンポンスキップできるのでゲームプレイの妨げにはなりません。でも、おそらく続き物なのだと思います。親父は最後まで出てこないんかいとはなりました。

一通だし、中ボスもいるので区切る意味もあまりない気がしますが、全10ステージぐらいのボリュームです。クリアまでは、初見で死にまくって5時間ぐらい、覚えたらひと通り寄り道して2時間ぐらいです。

おそらく2周エンドだと思います。ステータスは引継ぎ可能で、敵が追加されたりパターンが強化されたりもします。3周目以降は変化がないように思いました。初回は余裕で100回以上死にましたが、慣れればこれぐらいにはなります。試行回数を重ねればノーデスもいけそうな感じです。

よかったところ

成長が実感できる死にゲームバランス

初見は道中の厳しさもさることながら、ボスが手強かった印象があります。特にラスボスは、オレはなんてゲームが下手なんだと絶望できるぐらいにはちゃんとしてました。まあこれは僕が無意識に初期武器しばりプレイをしてしまっていたせいもあると思いますが…。でも、慣れたらほぼノーダメージでいけてしまうようなバランス調整です。総じて敵配置とか攻撃パターンはすごくシンプルに作ってあるのに派手な演出のおかげもあって単調さは感じないし、記憶にも残りやすいです。アクションも程々に要求されるのが丁度いいです。わかってたのにだめだった、でも次はいける気がする…みたいな感覚がよく起こります。

まあ言ってしまえば、覚えて慣れただけなんだけど、そこに至るまでの導線が丁寧にデザインされているように感じました。難しいだけのゲームを作るのは割と簡単な気がしますが、本作はそういった制作者サイドからの押し売りというか、やらされてる感がなかったです。むしろ、プレイヤーが上達していく過程すら計算して設計されているのではないかと思えるほどです。もしそうだとしたら、それは素晴らしい方向性だし、そうでなかったとしても、そうなっています。

ゲームプレイに配慮しながらもユニークなビジュアルとサウンド

グラフィックはおそらくドット絵がメインなのだと思いますが、ポストエフェクトみたいのも併用してうまいことやっています。枠線もないし、かなりごちゃごちゃ描き込んでるはずなのに、ちゃんと見やすいのはすごいと思いました。単なるアートではなくて、ゲーム用にチューニングされていてよかったです。各ステージも演出とあわせて適度にギミックが散りばめられていて飽きないし、動かしていてちゃんと楽しいです。勿体ぶらないし、しつこくないのもいいです。

BGMは全編を通してメタルです。この表現があってるかわからないですが、ゲーム音楽としては珍しく、メロスピではなく、スラッシュみたいな感じですかね。グラフィックの雰囲気ともマッチしているしいいと思います。ループ再生に対応していないのが少し惜しいです。

サウンドエフェクトもいろいろな場面で、それっぽい音がなるのでいい仕事をしていると思います。何を言っているかというと、こういう割と忙しいゲームはダメージを受けたり、敵を倒したり、今から攻撃するぞーみたいな各アクションのたびに特徴的な音がなってほしいと思うのです。もちろんやられモーションとかが再生されていたりするんだろうけど、戦いながらいちいち確認している暇はないですよね。なので、特定の音とゲーム上のシチュエーションを紐付けてプレイヤーに学習させることで、目で見るより素早く正確に状況が判断できるようになる…みたいな手法があるのだと思います。ダークソウルとかでも敵にとどめを刺したらジャキッて音がなりますよね。無音でパリィするの厳しそうですよね。僕としては演出としての音よりも、使える音のほうが優先度が高いです。本作の音はそういうゲームプレイに関わる部分にも配慮して作られている気がします。

気になったところ

咄嗟の操作結果が直感とズレる

操作性にはほとんど不満はないのですが、一部の行動は誤操作が起こりやすかったです。具体的には、床抜けをしようとしてジャンプになったり、しゃがみ撃ちをしようとして斜め下撃ちになったりします。

レバーの斜め判定が強いような気がしますが、直感的な操作としては入力がかぶってるので結局どちらかを優先するしかないような気もします。もう一個ボタン使ってもよかったかもしれません。

ライフ増加のシステム

前述しましたが、チェックポイントの起動と、最大ライフはトレードオフの関係になっています。説明はちゃんとあるのですが、なんとなく馴染みもないし、初回プレイの感覚を振り返ると罠に近い気がしました。

何度も死んで覚えながら進めてるのでチェックポイントがあったらとりあえず起動したくなるのが一般的な心理状態ではないでしょうか。少なくとも僕はそうでした。先が見えない状態で、判断できる材料も特になさそうなので、とりあえず進捗を確定しておくかとなります。それが浅はかなのかもしれませんが…。おかげで、最後までライフはほぼ初期値という状態で、後半が難しく感じたのはそういった理由もあると思います。実際、慣れてくると死にやすいのはむしろ序盤〜中盤がほとんどだったので、ライフは大事です。

狙っていることはわからなくはないのですが、周回して覚えないと攻略の方針は立てられないし、そもそもあんまり面白い要素ではなかったです。後から思えば、チェックポイントは多すぎるぐらいなので、もうちょっと削るぐらいのほうがトータルで遊びやすくなる気がします。あるいは、チェックポイントはコストなしの自動起動で、ライフは任意で強化アイテムと交換できるぐらいでもよかった気もします。

おまけ

僕の攻略時のメモを付録しておきます。完璧な攻略ではないので注意です。困ったときに眺めるとヒントが見つかるかもしれないし、見つからないかもしれません。

| S E Q | ス テ ー ジ | ス テ ー ジ 名 | エ リ ア | シ ー ク レ ッ ト | メモ1 | チ ェ ッ ク | 復 活 の 神 像 | 使 用 | 所 持 数 | 所 持 増 加 | 上 限 値 | ブ ラ ッ ド メ タ ル | 変 換 | 使 用 | 所 持 数 | メモ2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 01 | 着陸パッド | 01 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||

| 2 | 01 | ● | 1 | 4 | ||||||||||||

| 3 | 01 | 鉄球のあるクレーンの上 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||

| 4 | 01 | ● | 2 | 4 | ||||||||||||

| 5 | 01 | レール中ボスのあと | 1 | 3 | 4 | |||||||||||

| 6 | 01 | ● | 3 | 4 | ||||||||||||

| 7 | 01 | ザコラッシュ | 3 | 4 | ||||||||||||

| 8 | 01 | リフトを上がった先 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||

| 9 | 02 | 武器部屋 | 4 | 4 | 【C】ヘルレイス | |||||||||||

| 10 | 03 | ● | -1 | 3 | 4 | |||||||||||

| 11 | 03 | 爆撃地帯 | 1 | 4 | 4 | 爆撃機を倒すと落下してきてダメージ判定がある | ||||||||||

| 12 | 04 | 地下通路 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||

| 13 | 04 | ● | -1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||

| 14 | 04 | ? | 突き当りのブロック破壊左 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||

| 15 | 05 | 緑蜘蛛通路1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||

| 16 | 06 | ● | -1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||

| 17 | 06 | ワイヤーにぶら下がって右上 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||

| 18 | 06 | ザコラッシュ | 4 | 4 | 3 | 無限のエネルギー | ||||||||||

| 19 | 06 | ? | 船の右下を床抜け | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||

| 20 | 06 | 船の上 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||

| 21 | 06 | ● | -1 | 3 | 4 | -3 | 1 | セリオンズ・オウンをランク2へ強化 | ||||||||

| 22 | 07 | 緑蜘蛛通路2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||

| 23 | 08 | 亀 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||

| 24 | 08 | ? | 亀の右の部屋 | 3 | 4 | 1 | 【B】バスタード | |||||||||

| 25 | 09 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||

| 26 | 09 | ● | -1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||

| 27 | 10 | 【BOSS】燃料クリスタルチャンバー | 3 | 4 | 1 | バリアが解除されたらヘルレイスを撃ち込む | ||||||||||

| 28 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||

| 29 | 10 | ? | ワイヤーにつかまって上に行く | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||

| 30 | 11 | 船で移動した後 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||

| 31 | 11 | ● | -1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||

| 32 | 12 | 【BOSS】ジャンクガーゴイル | 3 | 4 | 2 | 斬って、ヘルレイスで撃つ、鉄球を落としてダメージを与えることができる(実績獲得あり)、死に際の攻撃に注意 | ||||||||||

| 33 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 【C】ヘルハンマー(装備) | |||||||||

| 34 | 02 | エコドーム | 01 | ● | 1 | 5 | -3 | 1 | ヘルハンマーをランク2へ強化 | |||||||

| 35 | 01 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||

| 36 | 01 | ● | 2 | 5 | 1 | |||||||||||

| 37 | 01 | 花と沼のエリアを超えたところ | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||

| 38 | 01 | ● | 3 | 5 | 2 | |||||||||||

| 39 | 02 | 木の上ツタ | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||

| 40 | 02 | ● | -1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||

| 41 | 02 | ? | ロイター板で上に行ける | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||||

| 42 | 02 | 4 | 5 | 3 | 【A】ウルフライト(装備) | |||||||||||

| 43 | 02 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||

| 44 | 02 | ● | -1 | 4 | 5 | -3 | 0 | ウルフライトをランク2へ強化 | ||||||||

| 45 | 02 | ザコラッシュ | 4 | 5 | 0 | |||||||||||

| 46 | 02 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||

| 47 | 02 | ● | -1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||

| 48 | 02 | 魚に乗って進むところ | 1 | 5 | 5 | 1 | ウルフライト撃ちっぱなし、虫タンクはヘルハンマー、ワームはソード(全て倒すと実績獲得)、魚を攻撃すると加速する | |||||||||

| 49 | 03 | ● | -1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||

| 50 | 03 | 【BOSS】ヘルコブラ | 4 | 1 | 6 | 1 | 穴をまたいで炎を前後に誘導しながら斬って撃つ | |||||||||

| 51 | 03 | 1 | 5 | 6 | 1 | 【C】エンヴォイ・オブ・デストラクション | ||||||||||

| 52 | 03 | ● | -1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||

| 53 | 03 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||

| 54 | 04 | 上方強制スクロール | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 結構シビアなので死にやすい。ウルフライト撃ちっぱなし、虫タンクはヘルハンマー | ||||||||

| 55 | 05 | ● | -1 | 4 | 6 | -3 | 0 | エンヴォイ・オブ・デストラクションを装備してランク2へ強化 | ||||||||

| 56 | 05 | 【BOSS】ブラッドストーカー・クイーン | 4 | 1 | 7 | 0 | 斬って、爆弾をシールドで反射。ずらされると当たるので静止するより向かっていくほうがいい | |||||||||

| 57 | 06 | 2 | 7 | 2 | 2 | 【A】ヴロールズ・サイドアーム(装備) | ||||||||||

| 58 | 03 | ハイブ | 01 | ● | 2 | 7 | 2 | |||||||||

| 59 | 01 | 道なり降りて左 | 1 | 3 | 7 | 2 | 放物線で黄色い弾を撃ってくるやつはシールドで反射すると楽(実績獲得あり) | |||||||||

| 60 | 02 | ● | 3 | 7 | 2 | |||||||||||

| 61 | 02 | 侵入口 | 1 | 4 | 7 | 2 | キャノン中モブはミサイル連射で一気に倒す | |||||||||

| 62 | 03 | ● | -1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||

| 63 | 04 | 右上 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||

| 64 | 05 | バグの群れの後 | 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||

| 65 | 06 | ● | 4 | 7 | 2 | |||||||||||

| 66 | 06 | ? | 左下の壁を破壊 | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||||||

| 67 | 07 | ワームつかまり1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | つかまりながらシールド張っておく | ||||||||

| 68 | 08 | ● | 6 | 7 | 3 | ウルフライトに変更 | ||||||||||

| 69 | 08 | 青い小虫通路1 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||

| 70 | 08 | ? | 右上の壁を破壊 | 6 | 7 | 3 | 【B】ブラッドアックス | |||||||||

| 71 | 09 | フェロモンで開けたあと | 6 | 7 | 3 | 【C】マン・オ・ウォー | ||||||||||

| 72 | 09 | 1 | 7 | 7 | 3 | |||||||||||

| 73 | 10 | ● | -1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||

| 74 | 11 | 青い小虫通路2 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||

| 75 | 12 | ● | -1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||

| 76 | 12 | ワームつかまり2 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||

| 77 | 13 | ● | -1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||

| 78 | 13 | バグツタ地帯 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||

| 79 | 14 | キャノン中モブ2体 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1体を速攻で処理する | |||||||||

| 80 | 15 | ● | -1 | 6 | 7 | 1 | 5 | |||||||||

| 81 | 16 | 【BOSS】ハイブ・センチネル | 6 | 1 | 8 | 5 | 溝からウルフライトの安置パターンがある/【A】エンブリオン | |||||||||

| 82 | 17 | 1 | 7 | 8 | 5 | |||||||||||

| 83 | 17 | ● | -1 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||

| 84 | 18 | 戦っている通路 | 1 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||

| 85 | 19 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||

| 86 | 19 | ハイブフェロモンの部屋 | 7 | 8 | 5 | 無限のエネルギーでミサイル連射 | ||||||||||

| 87 | 19 | ? | 戻って右の壁をフェロモンで開ける | 1 | 8 | 8 | 1 | 6 | ||||||||

| 88 | 19 | 1 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||

| 89 | 20 | キャノン中モブ | 8 | 8 | 6 | |||||||||||

| 90 | 21 | ● | -1 | 7 | 8 | 6 | ||||||||||

| 91 | 22 | たまご通路 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||

| 92 | 22 | ? | 右上の壁壊すと上にのぼれる | 7 | 8 | 1 | 7 | |||||||||

| 93 | 22 | 1 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||

| 94 | 23 | ● | -1 | 7 | 8 | 7 | ||||||||||

| 95 | 24 | 【BOSS】エクスターミネイター | 7 | 1 | 9 | 7 | 頭上の砲台は破壊可能。位置交換の火炎放射の際は、すぐに飛び越えず、近接を誘発することで近接での攻撃チャンスが増える。自爆に注意。 | |||||||||

| 96 | 24 | 7 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||

| 97 | 04 | エネルギー精製所 | ● | 7 | 9 | 7 | ||||||||||

| 98 | 1 | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||

| 99 | ● | 8 | 9 | 7 | ||||||||||||

| 100 | 8 | 9 | 1 | 8 | ||||||||||||

| 101 | 05 | パワーチャンバー | 01 | ● | 8 | 9 | 8 | |||||||||

| 102 | 02 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||

| 103 | 03 | 8 | 9 | 8 | ||||||||||||

| 104 | 04 | 剣中モブ | 8 | 9 | 1 | 9 | パリィのコツを掴んでおく | |||||||||

| 105 | 05 | 1 | 9 | 9 | 9 | 【C】ブリンガー・オブ・メイヘム | ||||||||||

| 106 | 05 | ● | 9 | 9 | 9 | |||||||||||

| 107 | 06 | エレベーター | 9 | 9 | 9 | |||||||||||

| 108 | 06 | レール中ボス | 9 | 9 | 1 | 10 | 斬ってミサイル撃ち込み | |||||||||

| 109 | 07 | シャフト | 1 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||

| 110 | 08 | 左ルート | ● | -1 | 8 | 9 | 10 | |||||||||

| 111 | 08 | 感知レーザー | 1 | 9 | 9 | 10 | 実は近接で倒せる(全部倒すと実績獲得) | |||||||||

| 112 | 09 | 剣中モブ | 9 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||

| 113 | 10 | ● | -1 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||

| 114 | 10 | 移動土管 | 2 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||

| 115 | 11 | 剣中モブ | 9 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||

| 116 | 12 | ● | -1 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||

| 117 | 12 | 上下移動土管の下 | 1 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||

| 118 | 13 | ザコラッシュ | 1 | 9 | 9 | 12 | ||||||||||

| 119 | 14 | ● | -1 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||

| 120 | 15 | 【BOSS】マスター・ドローン | 8 | 1 | 10 | 12 | 下にワイヤーを撃たせて、横からミサイル、レーザーを避けながら上から落下で近接 | |||||||||

| 121 | 16 | 1 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||

| 122 | 17 | 右ルート | ● | 9 | 10 | 12 | ||||||||||

| 123 | 18 | 9 | 10 | 12 | ||||||||||||

| 124 | 19 | ミサイルランチャー地帯 | 1 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||

| 125 | 20 | 剣中モブ | 10 | 10 | 1 | 13 | ||||||||||

| 126 | 21 | ● | -1 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||

| 127 | 22 | 鎖リフト地帯 | 1 | 10 | 10 | 1 | 14 | |||||||||

| 128 | 22 | ? | 2個目のリフトの出現口から下に降りる | 10 | 10 | 1 | 15 | |||||||||

| 129 | 23 | ● | -1 | 9 | 10 | 15 | ||||||||||

| 130 | 24 | 【BOSS】マスター・ドローン | 9 | 1 | 11 | 15 | 横移動のときは近接、縦はミサイル連射 | |||||||||

| 131 | 25 | 1 | 10 | 11 | 15 | |||||||||||

| 132 | 26 | 10 | 11 | 15 | 【A】セリオンズ・コール(装備) | |||||||||||

| 133 | 27 | ● | -1 | 9 | 11 | -9 | 6 | セリオンズ・コールをランク3へ強化 | ||||||||

| 134 | 27 | ころころゾーン | 1 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||

| 135 | 28 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||

| 136 | 29 | ● | -1 | 9 | 11 | 1 | 7 | |||||||||

| 137 | 30 | 9 | 11 | 7 | ||||||||||||

| 138 | 30 | ? | ワイヤーをつたって左上に行ける | 9 | 11 | 1 | 8 | |||||||||

| 139 | 31 | 【BOSS】ミアズマ・ワーム | 9 | 11 | 1 | 9 | 触手に当たらないように落ち着いて撃つ | |||||||||

| 140 | 32 | 1 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||

| 141 | 33 | ● | -1 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||

| 142 | 34 | 【BOSS】ロード・ジルスケル | 9 | 1 | 12 | 9 | 掴み攻撃をパリィして斬る。あとは離れて撃つ。自爆に注意。/【B】ゼリー・ウィップ(装備) | |||||||||

| 143 | 35 | 9 | 12 | 0 | 9 | |||||||||||

| 144 | 05 | 墓地 | 01 | ● | 9 | 12 | -9 | 0 | ゼリーをランク3へ強化 | |||||||

| 145 | 02 | 9 | 12 | 0 | ||||||||||||

| 146 | 03 | 9 | 12 | 0 | ゴーレムはミサイル連射で倒す | |||||||||||

| 147 | 04 | 9 | 12 | 0 | 【A】ビショップズ・リーチ | |||||||||||

| 148 | 05 | 1 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||

| 149 | 06 | ● | -1 | 9 | 12 | 0 | ||||||||||

| 150 | 06 | 1 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||

| 151 | 06 | 回転足場 | 10 | 12 | 0 | |||||||||||

| 152 | 06 | 右下 | 10 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||

| 153 | 06 | 右上 | 1 | 11 | 12 | 1 | 毒ガススイッチを踏まないように | |||||||||

| 154 | 07 | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||||||||

| 155 | 08 | 12 | 12 | 1 | ||||||||||||

| 156 | 08 | ? | ゴーレムの左上のブロックを破壊 | 12 | 12 | 1 | 2 | 毒ガススイッチを踏まないように | ||||||||

| 157 | 09 | ● | -1 | 11 | 12 | 2 | ||||||||||

| 158 | 09 | 浮遊床 | 1 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||

| 159 | 09 | 【BOSS】トゥーム・キーパー | 12 | 1 | 13 | 2 | 自爆に注意 | |||||||||

| 160 | 10 | ● | -1 | 11 | 13 | 2 | ||||||||||

| 161 | 10 | 歯車左 | 11 | 13 | 1 | 3 | ||||||||||

| 162 | 10 | 左下 | 1 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||

| 163 | 10 | 右下 | 12 | 13 | 1 | 4 | ||||||||||

| 164 | 10 | 1 | 13 | 13 | 4 | |||||||||||

| 165 | 10 | ゴーレム2体 | 13 | 13 | 1 | 5 | パワーでミサイル連射 | |||||||||

| 166 | 10 | 青いゴーレム | 13 | 13 | 5 | ミサイル連射 | ||||||||||

| 167 | 11 | ● | -1 | 12 | 13 | 5 | ||||||||||

| 168 | 12 | 蟻地獄の上、つかまりパイプ左上 | 1 | 13 | 13 | 5 | ||||||||||

| 169 | 12 | ? | さらに壁伝いに右上 | 13 | 13 | 1 | 6 | |||||||||

| 170 | 12 | 閉じる壁の先、歯車 | 13 | 13 | 1 | 7 | ||||||||||

| 171 | 13 | ● | 13 | 13 | 7 | |||||||||||

| 172 | 14 | 13 | 13 | 7 | ||||||||||||

| 173 | 14 | 斧モブの左上 | 1 | 13 | 13 | 1 | 8 | |||||||||

| 174 | 15 | ● | -1 | 12 | 13 | -6 | 2 | ミサイルをランク3に強化 | ||||||||

| 175 | 16 | 【BOSS】トゥーム・キーパーx2 | 12 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||

| 176 | 16 | 1 | 13 | 14 | 2 | |||||||||||

| 177 | 17 | 壁ドンエリア | ● | -1 | 12 | 14 | 2 | |||||||||

| 178 | 17 | ? | 左下の壁が壊せる | 1 | 13 | 14 | 1 | 3 | ||||||||

| 179 | 18 | 歯車ゾーン | 1 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||

| 180 | 19 | ● | -1 | 13 | 14 | 3 | ||||||||||

| 181 | 20 | ザコラッシュ | 13 | 14 | 3 | |||||||||||

| 182 | 21 | ザコラッシュの後 | 13 | 14 | 3 | |||||||||||

| 183 | 22 | 1 | 14 | 14 | 3 | |||||||||||

| 184 | 22 | ● | -1 | 13 | 14 | 3 | ||||||||||

| 185 | 22 | ? | 床抜けを何度か | 13 | 14 | 2 | 5 | 【A】ザ・ナイフ | ||||||||

| 186 | 23 | 【BOSS】イトナン | 13 | 1 | 15 | 5 | 射線を避けてゼリー振って接近しながらミサイル連射。自爆に注意 | |||||||||

| 187 | 23 | コンバーター | 13 | 15 | 5 | (ブラッドメタルx3) | ||||||||||

| 188 | 06 | ワームトンネル | 01 | ● | 13 | 15 | 5 | |||||||||

| 189 | 01 | ワームつかまり1 | 1 | 14 | 15 | 5 | ||||||||||

| 190 | 02 | ● | -1 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||

| 191 | 02 | 壁ビーム | 13 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||

| 192 | 02 | ワームつかまり2 | 1 | 14 | 15 | 6 | ||||||||||

| 193 | 02 | ● | -1 | 13 | 15 | 6 | ||||||||||

| 194 | 03 | 【BOSS】ゲイザー・ガード | 13 | 1 | 16 | 1 | 7 | |||||||||

| 195 | 03 | 1 | 14 | 16 | 1 | 8 | ||||||||||

| 196 | 03 | ● | -1 | 13 | 16 | 8 | ||||||||||

| 197 | 03 | ワームつかまり3 | 13 | 16 | 8 | 【C】スカイ・スプリッター | ||||||||||

| 198 | 03 | ● | 13 | 16 | 8 | |||||||||||

| 199 | 04 | ウネウネカーニバル | 13 | 16 | 8 | しゃがんで撃っていれば終わる | ||||||||||

| 200 | 04 | ? | ダメージ床を超えて右に行ける | 1 | 14 | 16 | 1 | 9 | ||||||||

| 201 | 04 | コンバーター | 14 | 16 | 9 | (ブラッドメタルx3) | ||||||||||

| 202 | 07 | デッドエコドーム | 01 | ● | 14 | 16 | 9 | |||||||||

| 203 | 01 | 1 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||

| 204 | 01 | ? | 触手の手前の足場の右の壁を破壊 | 15 | 16 | 1 | 10 | |||||||||

| 205 | 02 | ● | -1 | 14 | 16 | 10 | ||||||||||

| 206 | 02 | くぼみの左の壁を破壊 | 14 | 16 | 1 | 11 | ||||||||||

| 207 | 02 | クラゲ地帯の手前の床を破壊 | 14 | 16 | 1 | 12 | ||||||||||

| 208 | 02 | クラゲ地帯 | 1 | 15 | 16 | 1 | 13 | |||||||||

| 209 | 02 | ● | 15 | 16 | 13 | |||||||||||

| 210 | 03 | 【BOSS】ブラッドルート・デーモン | 15 | 1 | 17 | 13 | ヴァルファリスの血 | |||||||||

| 211 | 03 | 1 | 16 | 17 | 1 | 14 | ||||||||||

| 212 | 03 | ● | -1 | 15 | 17 | -7 | 7 | ゼリーをランク4へ強化 | ||||||||

| 213 | 04 | ザコラッシュ | 15 | 17 | 7 | |||||||||||

| 214 | 05 | 破壊の時間1 | ● | 2 | 17 | 17 | 1 | 8 | ||||||||

| 215 | 06 | ブリッジ1 | ● | -1 | 16 | 17 | 8 | |||||||||

| 216 | 06 | ? | トコトコエリアの右ブロック破壊 | 16 | 17 | 1 | 9 | |||||||||

| 217 | 06 | 16 | 17 | 1 | 10 | |||||||||||

| 218 | 07 | 16 | 17 | 10 | ||||||||||||

| 219 | 08 | 【BOSS】アラク | 16 | 17 | 10 | トコトコを近接で倒しながらミサイル連射/【B】アラクの脚 | ||||||||||

| 220 | 09 | 1 | 17 | 17 | 10 | ヴァルファリスの血 | ||||||||||

| 221 | 10 | 破壊の時間2 | ● | -1 | 16 | 17 | 10 | |||||||||

| 222 | 10 | 1 | 17 | 17 | 10 | |||||||||||

| 223 | 11 | ブリッジ2 | ● | -1 | 16 | 17 | -7 | 3 | セリオンズ・コールをランク4へ強化 | |||||||

| 224 | 11 | 1 | 17 | 17 | 3 | |||||||||||

| 225 | 12 | 剣中モブ | 17 | 17 | 1 | 4 | ||||||||||

| 226 | 12 | 1 | 17 | 17 | 4 | |||||||||||

| 227 | 13 | 破壊の時間3 | ● | -1 | 16 | 17 | 4 | |||||||||

| 228 | 14 | 【BOSS】アイアンクラッド・デソレイター | 16 | 1 | 18 | 4 | ヒットポイントが出るまでは進行しながら地雷をジャンプで避ける。後は乗って近接連打、キャノンのサイトが出たら一旦降りる/ヴァルファリスの血 | |||||||||

| 229 | 14 | コンバーター | 16 | 18 | 0 | 4 | (ブラッドメタルx3/ヴァルファリスの血) | |||||||||

| 230 | 08 | 大聖堂 | 01 | ● | 16 | 18 | 4 | |||||||||

| 231 | 01 | 剣中モブ | 16 | 18 | 1 | 5 | ||||||||||

| 232 | 01 | 1 | 17 | 18 | 5 | |||||||||||

| 233 | 01 | ● | -1 | 16 | 18 | -7 | -2 | ミサイルをランク4に強化 | ||||||||

| 234 | 01 | 剣中モブ | 16 | 18 | 1 | -1 | ||||||||||

| 235 | 02 | 1 | 17 | 18 | -1 | |||||||||||

| 236 | 03 | 炎の剣中モブ | 17 | 18 | -1 | |||||||||||

| 237 | 04 | ザコラッシュ | 17 | 18 | -1 | |||||||||||

| 238 | 05 | ● | -1 | 16 | 18 | -1 | ||||||||||

| 239 | 06 | 斧ワーム地帯 | 1 | 17 | 18 | -1 | ||||||||||

| 240 | 07 | 【BOSS】ヘル・コブラ | 17 | 1 | 19 | -1 | ||||||||||

| 241 | 08 | ● | -1 | 16 | 19 | -1 | ||||||||||

| 242 | 08 | ? | ブロック階段の右 | 1 | 17 | 19 | 1 | 0 | ||||||||

| 243 | 09 | トゥーム・キーパーx2 | 1 | 18 | 19 | 2 | 2 | ミサイル連射で近づいてゼリー連打 | ||||||||

| 244 | 10 | ● | -1 | 17 | 19 | 2 | ||||||||||

| 245 | 10 | ? | 左上梯子壁破壊 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3 | ||||||||

| 246 | 11 | 1 | 19 | 19 | 3 | |||||||||||

| 247 | 11 | 亀x2 | 19 | 19 | 1 | 4 | ||||||||||

| 248 | 11 | 19 | 19 | 1 | 5 | |||||||||||

| 249 | 12 | ● | -1 | 18 | 19 | 5 | ||||||||||

| 250 | 12 | ? | 間に合わないゲート | 18 | 19 | 5 | 2週目で手に入る武器がないと無理?(ブラッドメタルx2) | |||||||||

| 251 | 13 | 【BOSS】ファロック | 18 | 1 | 20 | 5 | パリィ連打で近接当て続ける。強化してあるなら斧が楽。タメ攻撃はパリィ可能だが、斜めに入力する必要がある。三角飛で避けたほうが楽。上方に逃げると飛び道具を使用するが、シールドで反射可能で、これでとどめを刺すことで獲得できる実績がある。自爆注意。/【B】バソリン | |||||||||

| 252 | 13 | 1 | 19 | 20 | 5 | |||||||||||

| 253 | 14 | ● | -1 | 18 | 20 | 5 | ||||||||||

| 254 | 15 | ? | エレベーター左上 | 18 | 20 | 1 | 6 | |||||||||

| 255 | 16 | 1 | 19 | 20 | 6 | |||||||||||

| 256 | 17 | ● | -1 | 18 | 20 | 6 | ||||||||||

| 257 | 17 | エレベータ右上 | 1 | 19 | 20 | 6 | ||||||||||

| 258 | 17 | 剣中モブ | 19 | 20 | 1 | 7 | ||||||||||

| 259 | 17 | 1 | 20 | 20 | 7 | |||||||||||

| 260 | 18 | コンバーター | 20 | 20 | 7 | (ブラッドメタルx3/ヴァルファリスの血) | ||||||||||

| 261 | 09 | 大聖堂の塔 | 01 | ● | 20 | 20 | 7 | |||||||||

| 262 | 02 | 【BOSS】カイヴォク | 20 | 20 | 7 | 近接メインでダメージを与える。マシンガンは反射可能だが、潜り込んで殴ったほうがいい。錨は出始めでガードする。2週目以降なら同じ武器をぶつける。剣は後ろに回り込めば当たらないので少し退いてから距離を詰める。 | ||||||||||

| 263 | 02 | 【BOSS】ハイドラヴォク | 20 | 20 | 7 | 近接メインでダメージを与える。左から上パリィ、右の火球を反射、中央の岩を近接で適当に壊しつつ、左の火炎放射をひきつけて右に移動して避ける。右の上パリィ、残った岩を避けながらの繰り返し。最後は頭を殴り続け、放射状の攻撃が開始されたら一旦離れて、当たらないように移動しながら攻撃。 |

さいごに

2D死にゲーで遊びたい方におすすめです。

コメント